蜂の巣駆除お役立ち情報

蜂に似た⾍に要注意!蜂みたいな虫の種類や見分け方を解説

春から夏にかけて、私たちの周りでよく見かけるようになる蜂。しかし、その中には蜂に似ているが別の種類の虫も多く含まれています。これらの虫は見た目が蜂と酷似しているため、間違えやすく、不用意に近づいてしまうことで思わぬトラブルにつながることも。

今回は、蜂に似た虫たちの種類とその見分け方について詳しく解説します。蜂に似た虫のなかには、刺激すると攻撃的になる種類もいますので、正しい知識を持つことが安全に過ごすためには重要となります。これらの虫を正確に識別し、適切な対応を取るためのポイントをお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 蜂に似た⾍の正体と見分け方

- 蜂に似た⾍の危険性

- 蜂に似た⾍を見つけた場合の対処法と注意すべきポイント

目次

蜂に似た⾍の正体は?種類や見分け方について

春から夏にかけて活動が活発になる蜂に似た虫たちは、見た目が酷似しているため、しばしば誤認されがちです。これらの虫たちは、蜂と間違えることで不要な恐怖を感じたり、場合によっては不適切な対応をしてしまうことも。特に「アブ科」と「スカシバガ科」の虫は、蜂と見分けがつきにくい代表例です。

この項目では、これら二つの科に属する虫の特徴と見分け方について詳しく解説します。それぞれの生態や行動パターンを理解することで、遭遇時の正しい対応が可能となりますので、ぜひ参考にしてください。

アブ科の虫

アブ科の虫は、その体型が蜂に似ているため、しばしば混同されます。アブ科の代表的な種には、ハナアブやヒラタアブなどがいます。これらは蜂と異なり、吸血行動をとるのが特徴です。アブは体がより細長く、光沢があることが多く、羽の形状も蜂とは異なります。特にハナアブは、華やかな色彩を持ち、花にとまっていることが多いので、それを手がかりに見分けることができます。また、アブは蜂に比べて飛び方が不器用であり、直線的ではなく、フラフラと飛ぶのが観察されます。これらの特徴を把握しておくことで、蜂との見分けがつきやすくなります。

また、アブのなかには、スズメバチやアシナガバチなどの蜂に擬態するものがあります。これは、捕食者から身を守るためと考えられています。

■アブ科の虫の特徴

・複眼が大きく、触角が短い

・羽に透明な部分がある

・腹部が太く、毛が生えている

・獲物を追いかけるように素早く飛ぶ

■アブ科の虫の見分け方

触角:アブは触角が3節で、先端に毛がある。蜂は触角が11節で、毛がない。

翅:アブは翅に透明な部分がある。蜂は翅全体が膜状になっている。

腹部:アブは腹部が太く、毛が生えている。蜂は腹部が細長い。

行動:アブは獲物を追いかけるように素早く飛ぶ。蜂は花から花へとゆっくりと飛ぶ。

スカシバガ科の虫

スカシバガ科の虫もまた、蜂に似た体型と模様を持つため、見分けが難しいことがあります。スカシバガ科には、蜜を吸うための長い口吻を持つ種が多く、その中でも特に「ホソミスカシバ」がよく知られています。スカシバガは蜂と異なり、体が非常に細長く、羽が透明であることが多いです。また、蜂よりも大きな目を持ち、動きは敏捷です。これらの虫は花の蜜を主食とするため、花の周りを飛び回る姿が見られます。彼らの飛び方は速く、直線的であることから、蜂と区別することができます。観察する際は、これらの特徴に注意を払い、安全な距離から観察しましょう。

アブ科の虫と同じく、スカシバガ科の虫もまた、蜂に擬態することで鳥などの捕食者から身を守ると考えられています。

■スカシバガ科の虫の特徴

・翅が透明で、黒い模様がある

・触角が長く、糸状

・腹部が細長い

・昼間に活動する

■スカシバガ科の虫の見分け方

触角:スカシバガは触角が長く、糸状。蜂は触角が11節で、毛がない。

翅:スカシバガは翅が透明で、黒い模様がある。蜂は翅全体が膜状になっている。

腹部:スカシバガは腹部が細長い。蜂は腹部が太く、毛が生えている。

行動:スカシバガは昼間に活動する。蜂は昼夜問わず活動する。

蜂に似た⾍の危険性は?

前述した蜂に似た虫として知られるアブ科とスカシバガ科の虫は、それぞれ異なる危険性を持っていますが、これらの虫に対する適切な理解と対処法を知ることが重要です。

アブ科のなかでも特に危険なのが、人を刺して血を吸う種類です。代表的なものとしては、ウシアブやクロバエなどが挙げられます。

アブに刺されると、強い痛みとかゆみを感じます。特に、顔や首など皮膚の薄い部分を刺されると、症状がひどくなることがあります。また、アブは病原菌を媒介しており、刺されることで感染症にかかるリスクも。代表的なものとしては、日本脳炎やフィラリアなどが存在します。くわえて、アブに刺されてアレルギー反応を起こす人もいます。重症の場合は、アナフィラキシーショックを起こし、命に関わることもあるので注意が必要です。

一方、スカシバガ科の虫は人に対して直接的な害を与えることは少ないですが、その大きな羽と速い動きが恐怖感を与えることがあります。スカシバガ科の虫は主に花の蜜を吸うため、一般的には人を刺したりしません。しかし、その蜂に似た見た目から、誤って蜂と間違えてパニックに陥ることがあるため、これらの虫の特徴を理解しておくことが大切です。また、スカシバガ科の虫は病原体を媒介することは一般的ではありませんが、多くの種があるため、特定の環境下では注意が必要です。

このように、アブ科の虫とスカシバガ科の虫は見た目が似ているため蜂と間違えられることが多いですが、それぞれ異なる特性と危険性があります。どちらの科の虫も正確に理解し、適切に対処することで、不必要な恐怖や誤解を避けることができるでしょう。

蜂に似た⾍を見つけた場合の対処法

もし、蜂に似たアブやスカシバガを見つけた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?ここでは、それぞれの科の特徴、見分け方、安全な対処法について詳しく解説します。

アブ科の虫を見つけた場合の対処法

アブは、獲物を追いかけるように素早く飛び、鋭利な口吻で刺します。刺されると強い痛みとかゆみを感じ、場合によっては感染症にかかることもあるため、刺激を与えないことが重要です。

ここから、アブ科の虫に遭遇した際の対処法を解説していきます。

1. 静かに行動する

アブ科の虫は攻撃的であり、特に吸血を目的とした接近が見られる場合があります。これらの虫が近くにいることに気付いたら、急激な動きを避け、静かにその場を離れることが重要です。慌てて振り払うと逆に刺激してしまうことがあります。

2.虫よけスプレーの使用

アウトドア活動時には、虫除けスプレーを活用すると良いでしょう。アブ科の虫にも有効な製品を選び、特に裸の肌に直接スプレーすることで、吸血を防ぐことができます。スプレーは定期的に再塗布することで効果を維持します。

3.服装を工夫する

長袖、長ズボン、帽子などを着用して肌の露出を減らすことも、アブ科の虫から身を守る効果的な方法です。特に淡色の服は虫が寄り付きにくいとされています。

4.刺された場合の応急処置

アブに刺された場合は、まず刺された部分を冷やし、腫れを抑えます。市販の抗ヒスタミン剤を塗ると痒みを抑えることができます。刺された箇所が異常に腫れたり、呼吸困難などのアナフィラキシーショックの症状が出た場合は、直ちに医療機関への受診が必要です。

スカシバガ科の虫を見つけた場合の対処法

スカシバガは、毒針を持たないため、直接的な刺咬による被害はありません。しかし、蜂と間違えて攻撃してしまうことも。

ここからは、スカシバガ科の虫に遭遇してしまった場合の正しい対処についてお伝えします。

1.観察を続ける

スカシバガ科の虫は人に害を与えることはほとんどありませんが、その動きが速く、怖がる人もいます。彼らは通常、花の蜜を求めているので、攻撃的ではありません。静かに観察し、自然にその場から離れるのを待つのがベストです。

2.花や植物から離れる

スカシバガ科の虫は花の周りに多く集まりますので、花や花が多い場所を避けることで、これらの虫との接触を減らすことができます。

3.慌てない

これらの虫は蜂と見間違えられやすいですが、刺激しなければ人を襲うことはありません。落ち着いて行動し、虫が自然に去るのを待ちましょう。

4.羽音に注意する

スカシバガ科の虫は飛ぶ際に独特の羽音を立てることがあります。この音が聞こえたら、虫が近くにいる可能性があるので注意してください。

アブ科とスカシバガ科の虫に遭遇した際は、それぞれの虫の特性に合わせた対処法を取ることが大切です。いずれにしても、これらの虫に無用な刺激を与えないようにすることが、トラブルを避けるための最重要事項だと覚えておきましょう。

蜂に似た⾍に遭遇した際に注意したいポイント

蜂に似た虫に遭遇した際、注意すべきポイントは多岐にわたります。これらの虫にはアブ科やスカシバガ科の虫などが含まれ、それぞれ異なる行動パターンと危険性を持っています。適切な対応を取ることで、刺激を与えずに安全に遭遇を乗り切ることができるでしょう。

この項目では、蜂に似た⾍に遭遇した際に注意したい以下5つのポイントを紹介します。

1.虫の種類を見分ける

2.静かに行動する

3.虫除けスプレーを利用する

4.適切な服装を心がける

5.刺された際は適切に対処する

ご紹介する方法は、蜂に似た虫だけでなく、蜂に遭遇した際にも同様に注意しておくべきポイントとなりますので、ぜひ参考にしてください。

1.虫の種類を見分ける

蜂に似た虫に遭遇した際に虫の種類を見分けることが重要な理由は、それぞれの虫が持つ潜在的な危険性と適切な対応策が異なるためです。

たとえば、ミツバチやハチは刺激されると防衛本能で刺す行動を取りますが、一方でアブ科の虫やスカシバガ科の虫は人間に対して攻撃的ではない場合が多く、また攻撃方法や避け方が異なります。正確に虫を識別することで、無駄に恐怖を感じることなく、冷静に状況を判断し、適切な行動を取ることができるのです。

例えば、アブ科の虫には距離を保ちつつ静かにその場を離れるのが良い対応ですが、スカシバガ科の虫であれば刺される心配は少ないため、穏やかに観察することも可能となります。虫の種類を見分けることによって、それぞれの虫に適した対応を取ることができ、安全にアウトドア活動を楽しむためには不可欠です。

2.静かに行動する

蜂に似た虫に遭遇した際に静かに行動することが推奨される理由は、これらの虫が急な動きや大きな音に敏感で攻撃的になる可能性があるためです。

前項目でお伝えしたように、アブ科の虫などは刺激に非常に敏感で、脅威を感じると防御のために攻撃してくることがあります。静かに振る舞うことで、虫にストレスや警戒心を与えず、自分自身の存在をできるだけ低く感じさせることができます。

また、蜂や蜂に似た虫は、振動や空気の動きにも反応するため、急激な動作は彼らを刺激しやすく、それが刺激となり攻撃につながることがあります。そのため、これらの虫が近くにいることに気付いたら、穏やかにその場を離れるか、もしくは動かずに虫が自然に去るのを待つほうが賢明です。このように静かに行動することで、虫に不必要な警戒を引き起こすことなく、安全な距離を保つことが可能となります。

3.虫除けスプレーを利用する

アウトドアに出かける際には、虫除けスプレーを携帯し、使用することをお勧めします。

虫除けスプレーに含まれる成分は、虫の感覚器に作用し、彼らが人間を避けるように仕向けます。特にディートやピカリジンなどの成分は、アブ科やスカシバガ科の虫をはじめとする多くの虫類に対して強力な忌避効果を発揮します。これにより、虫が肌に接触しにくくなり、刺されるリスクを著しく低減できるのです。また、虫除けスプレーは使い方が簡単であり、幅広い年齢層の人々が容易に使用できる点も、その普及の理由となっています。

虫に直接スプレーを噴射する際は、目や口に入らないよう注意してください。

4.適切な服装を心がける

虫は特定の環境下で活動が活発になります。例えば、草むらや湿った地域、花が多く咲いている場所は、虫が集まりやすいです。これらの場所を避ける、または訪れる際には特に注意が必要です。

そのような場所に出向く際は、長袖、長ズボン、帽子などを着用して、肌の露出を最小限に抑えることで、虫が直接肌に触れるのを防ぐことができます。また、淡色の服は虫が寄り付きにくいとされています。黒や濃い色は虫を引き寄せる傾向があるため、明るい色の服を選ぶことで、虫の注意を引くリスクをさらに減らすことができます。さらに、森や草むらなど、虫が多く生息する場所を訪れる際は、体をしっかりと覆うことで、虫刺されから身を守ることが可能となります。

5.刺された際は適切に対処する

蜂に似た虫に刺された際の適切な対処は非常に重要です。これらの虫のなかには、人体に有害な毒を持つ種もいれば、アレルギー反応を引き起こす可能性があるものもいます。

刺された場合、ただちに適切な手当を行うことで、痛みや腫れ、さらには重篤な健康被害を最小限に抑えることができます。例えば、刺された部位を冷やすことで炎症を抑え、抗ヒスタミン薬を用いることでアレルギー反応の軽減が期待できます。

また、刺された部位が通常よりも強く反応する場合や、呼吸困難などの全身症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが求められます。これらの対処を怠ると、症状が悪化し、時には命に関わる事態に至ることもありますので、刺された際の迅速な対応は不可欠です。

蜂に似た⾍に遭遇した場合は、慌てずに冷静さを保ち、状況を判断することが重要です。それぞれの⾍の特徴、行動パターン、遭遇時の対処法を理解し、適切な対応をしましょう。

まとめ

春から夏にかけてよく見かける蜂に似た虫の正体と、それぞれの種類や見分け方について詳しく解説しました。特にアブ科とスカシバガ科の虫は、蜂と間違えやすく、それぞれに異なる特性があります。アブ科の虫は吸血する種もおり、スカシバガ科の虫は主に花の蜜を吸うため、直接的な危険は少ないものの、見た目の酷似により警戒心を持つことが重要です。

また、これらの虫の危険性と遭遇した際の対処法を概観し、適切な服装の選択、虫除けスプレーの利用、静かに行動することなど、安全に行動するためのポイントをお伝えしました。蜂に似た虫との遭遇は避けられないこともありますが、正しい知識と対策を学ぶことで、安心してアウトドア活動を楽しむことができます。それぞれの虫に適した対応を取ることが、自然の中で安全に過ごす上で大切なのです。

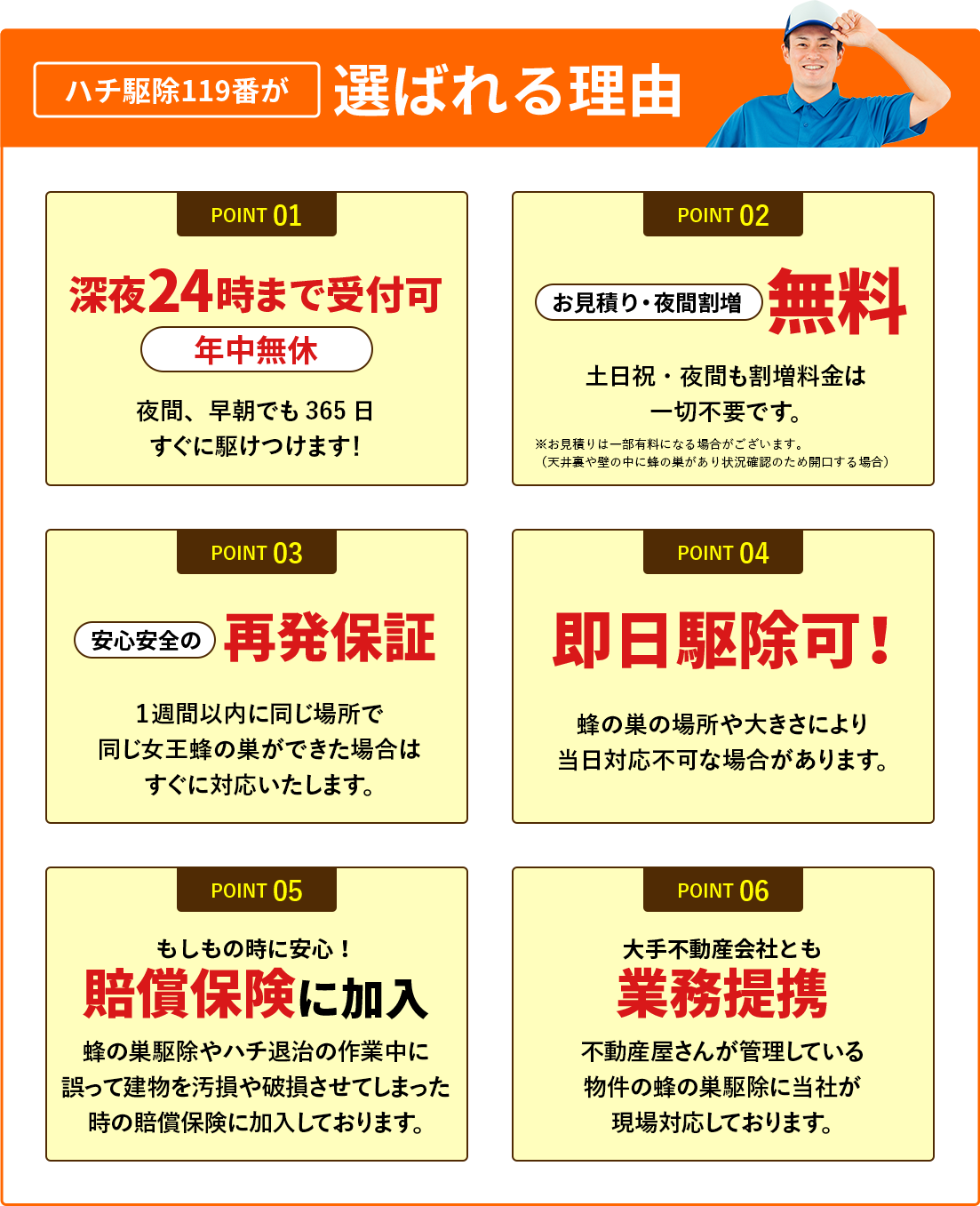

「ハチ駆除119番」では、危険性の高い蜂をはじめとした、蜂の駆除を専門におこなっている専門業者です。「種類まではわからないが、蜂が庭先に出現して怖い」などのトラブルでお困りの方は、ハチ駆除119番までまずはお気軽にご相談ください。

この記事を読んでいる人はこちらの記事も読んでます